Définition trouvée sur le site Passerelles-eje : « Douces Violences ».

C’est une figure de style qui n’a pas la côte chez les professionnels de la petite enfance. Elle est encore parfois accueillie froidement. Peut-être parce qu’elle montre du doigt des pratiques d’un autre âge pourtant toujours d’actualité. Qu’on l’accepte ou non, elle a mis en lumière une réalité de terrain sur laquelle il est impossible de fermer les yeux.

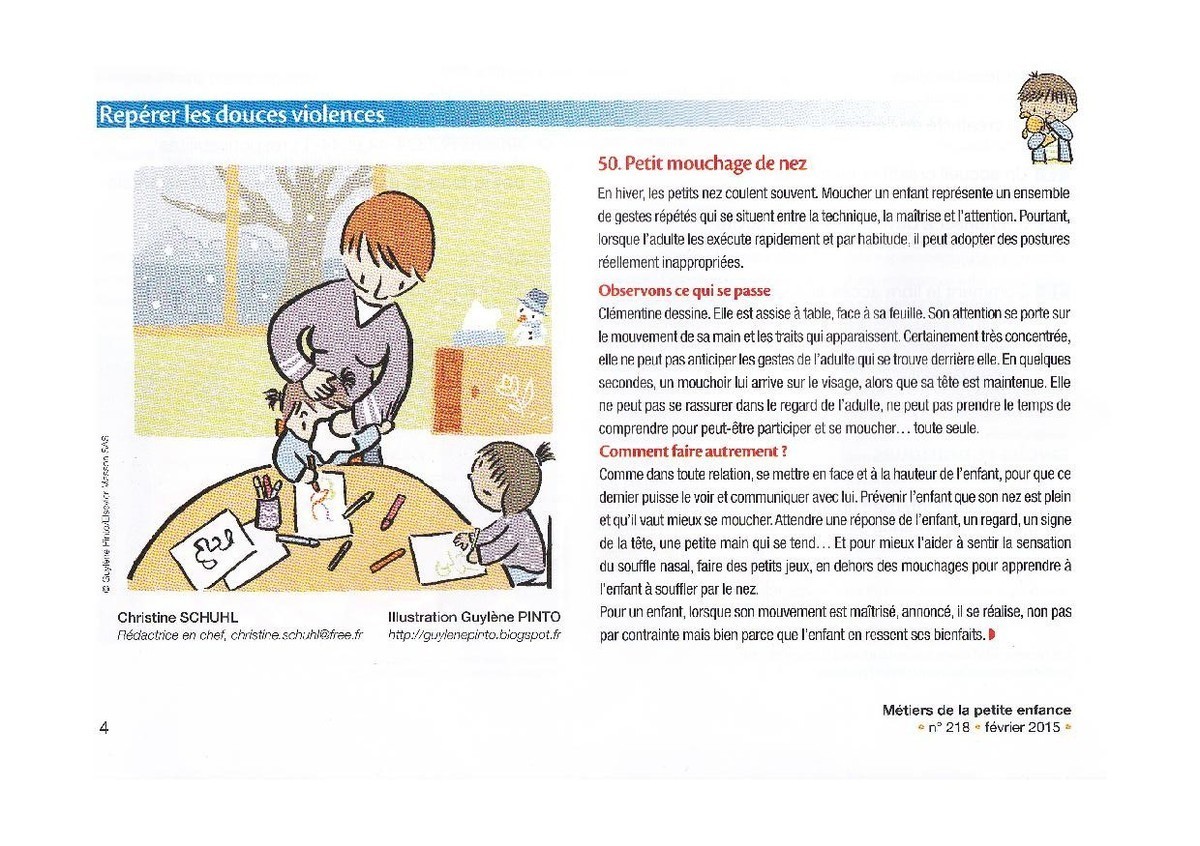

Christine Schuhl (éducatrice de jeunes enfants de formation initiale) a été la première à écrire sur le sujet (à ma connaissance). Elle, aussi, n’est pas vraiment toujours la bienvenue dans les équipes. Je sens souvent une pointe de méfiance vis à vis d’elle et de ce qu’elle a pu observer pour en arriver à cette inconcevabilité linguistique : la douce violence.

Petit aparté : j’aime la langue française et le mot oxymore à lui tout seul me transporte. Oui, je suis ce que l’on appelle communément une littéraire. Je suis fascinée par les mots et leur sens. On m’a offert un merveilleux malheur, un autre oxymore que j’ai lu avec beaucoup d’attention, mais c’est un autre sujet.

Si ces douces violences semblent mettre mal à l’aise et sont difficiles à accepter, j’ai l’impression que c’est parce qu’elles remettent en cause un mode de fonctionnement individuel puis collectif souvent lié à des états d’âme, des émotions primaires . J’explique : ces dérapages font partie de notre quotidien, en tant qu’individu et ne sont pas perçus comme des violences. C’est paradoxalement presque inacceptable que l’on y associe la douceur. Pourtant pour les identifier dans le monde de la petite enfance, je trouve que c’est une association très bien trouvée !

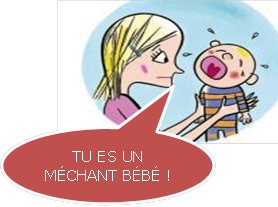

Que l’on intègre ou non ce terme dans nos pratiques, on ne peut pas faire l’impasse sur ce que ça implique : réfléchir et revoir nos réactions spontanées et j’irai jusqu’à dire ce que l’on qualifie d' »humour du second degré ». Pour quelles raisons ? Tout simplement parce que l’enfant n’est pas en capacité de comprendre. L’humour des enfants n’est pas vraiment le même que celui des adultes, sans parler des degrés différents qui souvent leur échappent totalement surtout si on ne leur signifie pas que « c’est pour rire » !

Je donne un exemple excessif, intentionnellement : l’histoire de François Berléand (00:32:10) qui a longtemps cru qu’il était le fils de l’homme invisible.

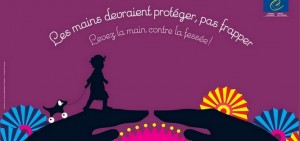

Malheureusement, il n’y a pas que le registre de l’humour dans les douces violences (blog qui ne fait pas l’unanimité chez les travailleurs sociaux) puisqu’on les assimile à de la maltraitance.

Je pense qu’il y a suffisamment de liens dans ce billet pour faire le tour de la question.

Les douces violences au quotidien par Patricia Zucco

Si vous souhaitez commenter, c’est toujours possible et ça m’intéresse.

Source de l’image mise en avant : métiers de la petite enfance